Dans le civil, Jacques Warnier est un patron catholique connu, il dirige à Reims une usine textile employant une centaine de personnes. C’est un personnage en vue dans les milieux patronaux, notamment par son engagement dans le courant de pensée « corporatiste », très en vogue à l’époque.

Il a fait son service dans l’artillerie en 1921-1923, et c’est tout naturellement qu’il est, en septembre 1939, mobilisé comme lieutenant au 26ème Régiment d’Artillerie (élément de la 56e DI), à la 5ème Batterie, commandée par le capitaine R*, qu’il n’estime guère, comme on le verra.

Le lieutenant Warnier passe la majeure partie de la drôle de guerre à Cattenom (Moselle), dans le secteur de la ligne Maginot. On lui a attribué, dès le début de la guerre, un très élégant cheval, Lutin, un pur-sang anglo-arabe, qu’il monte aussi souvent qu’il le peut pour parcourir les environs. Sa batterie de canons de 75 est installée dans les bois marécageux en bordure de la Moselle. Il s’y est installé pour lui-même un « gourbi » aussi confortable que possible. Il a veillé au bien-être de ses hommes.

Jacques Warnier montant Lutin

La fausse tranquillité de mai

L’atmosphère, début mai, y est printanière. L’attaque allemande du 10 mai, à 4 h du matin, vient briser net cette atmosphère bucolique. Les avions ennemis, les tirs en réplique de la DCA, tout cela fait un vacarme épouvantable. Le 11, sa batterie tire 200 coups de canon sur les Allemands, qui ne sont qu’à 2 km. Les tirs continuent les jours suivants, y compris la nuit, étrange spectacle : « tous les éclairs des pièces […] éclairent en ombres chinoises violentes les hommes et les objets ». Ses canons sont pointés sur des lieux qui lui sont familiers et où il se promenait peu auparavant : « C’est assez pénible d‘avoir à tirer sur des villages français, mais il le faut bien ! » (217). Le front ne bouge pas. Seul événement notable : un bombardier ennemi est abattu. Warnier porte sur lui un revolver et un mousqueton. Tout le monde s’attend à une attaque de parachutistes. Mais visiblement, la percée allemande se fait ailleurs. Peut-être menace-t-elle Reims, donc sa maison et son usine. Mais par bonheur sa femme Germaine est à l’abri dans le Morbihan.

Au cours de la période qui suit, la batterie continue à tirer, et se déplace beaucoup, généralement de nuit. Le colonel venu inspecter le groupe (l’équivalent du bataillon dans l’artillerie) s’en prend à tout le monde, sans rime ni raison. « Énervé, je suppose, par les événements, il avait […] perdu le contrôle de lui-même […]. Nous étions tous furieux et accablés » (mss). Mais Jacques Warnier, lui, est confiant, et il fait ce qu’il peut pour soutenir le moral de sa troupe. Pour sa part, il se réfère, et il n’est pas le seul, aux prédictions optimistes qu’il croit pouvoir lire dans les Centuries de Nostradamus. Et puis, il s’en remet à Dieu. Le 26, il assiste à la messe d’un prêtre-soldat. Mais il est inquiet pour le sort de son frère « Byl » (François, 26 ans), pilote de chasse. Ce n’est que le 27 qu’une lettre de son frère lui apprend que celui-ci va bien, qu’il a personnellement abattu deux avions allemands et a contribué à en descendre trois, malgré la supériorité numérique de l’aviation ennemie.

Le secteur restant relativement tranquille, Jacques est heureux de pouvoir se laver et même nager, avec deux de ses amis officiers, dans une sablière qu’il a découverte fortuitement, à 4 km du front. Ce qui scande les jours, au début de juin, ce sont les mauvaises nouvelles reçues : Dunkerque, le développement de l’offensive allemande en direction de Paris, l’entrée en guerre de l’Italie, l’évacuation du gouvernement vers le sud.

Le 12 juin, après deux nuits blanches, il note : « Le manque de sommeil est peut-être la chose la plus dure de la guerre ». Une fois de plus la batterie s’est déplacée dans la nuit du 11 au 12 : « Cette nuit […], j’ai eu des moments pénibles, dormant sur mon cheval et me réveillant brusquement en croyant voir un éclatement devant moi… alors que la nuit était parfaitement calme ! » (219).

Dans quel état d’esprit aborde-t-il les jours tragiques qui se préparent ? Il est très résolu. La possibilité même d’un armistice, d’avance, lui répugne : « Ce serait l’anéantissement de la pensée française, des libertés françaises […]. J’en frémis de dégoût lorsque j’y pense […]. J’aimerais me sentir contribuer plus pleinement à l’arrêt de la ruée allemande » (220). Il envisage même nettement, si le territoire national est complètement envahi, de continuer la guerre « au Maroc ou je ne sais où ». En somme, sa vision de la situation est proche de celle qu’exprimera De Gaulle dans l’appel du 18 juin.

Le repli par la voie ferroviaire

Le 13 juin, il se trouve à Distroff, toujours en Moselle, non loin de Thionville, à une dizaine de kilomètres au sud de Cattenom, où il vient de passer une grande partie de la drôle de guerre. Il est en train de déjeuner avec le capitaine R*. Et tout à coup, « à 13 heures […], arrive par moto l’ordre de départ immédiat» (mss). Malgré les embouteillages, la batterie parvient le soir à Rombas et Pierrevilliers : elle a donc parcouru 25 km environ – avec ses fourgons et ses canons tirés par des chevaux – depuis le moment où elle a reçu l’ordre de faire mouvement, avec l’ensemble de la division, et il lui en reste une dizaine à faire pour aller le lendemain matin embarquer à la gare de Maizières-les-Metz. En attendant, sur la suggestion du lieutenant Warnier, on cantonne dans un village. Et les officiers peuvent même bénéficier d’un lit.

Le 14 juin, donc, « je pars tôt dans la matinée, en bicyclette, pour reconnaître le quai d’embarquement à Maizières. Je constate un certain désordre qui me donne des craintes sur la situation générale » (mss). Les cheminots sont dépassés. Civils de toute la région et militaires de toutes armes se mêlent. Finalement, on embarque, entre 12 et 14 h. « R* est nerveux donne des ordres par-dessus ma tête, après m’avoir chargé de telle ou telle chose » (221). Curieusement, ils prennent avec eux « un certain nombre de civils allemands, encadrés par un vieux lieutenant avec une petite section » (mss). Peut-être des Allemands antinazis, volontaires pour servir la France, peut-être des « ressortissants d’une nation belligérante » internés sur ordre du gouvernement, qui considère comme suspects tous les Allemands, sans tenir compte du fait que beaucoup sont des réfugiés pourchassés par les nazis. En tout cas, on voit qu’ils participent à leur manière à la défense de leur pays d’accueil.

« Le train avance lentement, direction Metz, Toul […]. Le long de la voie, sur la grand-route, c’est un défilé ininterrompu de camions, de troupes à pied, de civils » (mss). Il y a étrangement parmi eux des troupes « coloniales » britanniques : des hommes de type hindou sous le casque plat des soldats de Sa Majesté. Le train va à la même vitesse que les troupes à pied. Le lieutenant Warnier se couche sur sa banquette et s’endort.

Cheminement lent et perturbé

« 15 juin 1940. Nous sommes à quelques kilomètres de Nancy lorsque je me réveille. Le train ralentit encore sa marche. La voie est encombrée » (mss). La ligne a probablement été endommagée par un bombardement. Warnier se prépare à « la bataille que je sens proche. J’étudie la carte de la région (je suis le seul dans le train à en posséder) : une Michelin achetée hier à Maizières » (mss). Des avions piquent sur le train. Le capitaine crie de sauter et de se réfugier dans le bois. Warnier obtempère, s’aplatit dans le fossé, ce qu’il se reproche ensuite. Il aurait mieux fait de gagner la plate-forme où une mitrailleuse essaie de répliquer à l’attaque. D’ailleurs, c’est dans le bois que les bombes sont tombées, tuant un des civils allemands. « Je ne peux dire avoir eu bien peur. Un sentiment désagréable tout au plus, mais j’ai compris là ce qu’est le mécanisme d’une panique collective » (mss). Des bobards circulent : l’invasion de l’Allemagne par la Russie, ou l’entrée en guerre des États-Unis à nos côtés.

Les voici désormais, remontant la vallée de la Moselle, dans le département des Vosges. « Le soir, nous arrivons à Charmes, ayant fait 20 ou 30 km dans la journée » (mss). Warnier va à pied jusqu’à la gare, cherchant à « organiser un abreuvoir pour les chevaux », ce qui apparaît en effet de la plus urgente nécessité pour ces pauvres animaux enfermés dans leur wagon dans la chaleur de juin. Mais où est donc le commissaire de gare, un officier (en l’occurrence un capitaine) comme il y en a dans toutes les gares « régulatrices », c’est-à-dire d’intérêt stratégique ? Finalement, « nous le trouvons attablé dans une arrière-salle de café devant des écrevisses. C’est un gros homme rouge […] qui s’occupera de nous lorsqu’il aura fini de manger » (mss). Chose vue pleine de symbole (hélas !) que ce gros capitaine rougeaud attablé devant son plat d’écrevisses.

Peut-on au moins avoir un aperçu de ce qui se passe sur l’ensemble du front ? Par chance, grâce au capitaine d’une unité d’artillerie lourde qui dispose d’un groupe électrogène, on arrive à écouter la radio : on apprend ainsi que les Allemands sont à Paris, et que Pétain vient de prendre la direction du gouvernement. Mais impossible d’établir une communication téléphonique avec le commandement. Et les lignes ferroviaires sont coupées, on ne sait où, un peu partout. Warnier retourne dormir sur sa banquette.

« Dimanche 16 juin 1940. Je suis réveillé par des éclats de voix. » R* est en conversation animée avec un officier d’infanterie, qui a ordre de « défendre le pont sur la Moselle contre une poussée venant de l’ouest [avec] une compagnie d’instruction mal armée » (mss), et qui a besoin d’aide. Si on attend les Allemands à l’ouest, c’est qu’ils ont largement débordé les forces françaises, et sont en train de les encercler. Warnier va reconnaître le pont sur la Moselle, qui est déjà miné par le Génie. Mais les artilleurs ont ordre de continuer leur route vers le sud, et ils ne peuvent s’attarder.

« Le train repart enfin. C’est dimanche. Je lis la messe. L’office du jour est beau. » Un peu après Thaon-des-Vosges, une voie est coupée, tout le trafic passe par l’autre. « Des wagons tordus, déchiquetés, brûlent encore. » Un des officiers va à bicyclette à Épinal chercher en vain des ordres auprès du commandant de Place (toute ville accueillant une garnison est une « place », fortifiée ou non). « Il n’y a plus de gendarmerie, plus de Place […]. Le commissaire de gare ne sait rien » (mss).

La décision de se battre sur place

Que faire ? Si on continue dans la direction qu’on est en train de suivre, on va se retrouver directement dans les lignes allemandes. Les officiers se concertent, décident de débarquer, à 14 h., troupe, chevaux et matériel à Darnieulles, à 8 km à l’est d’Épinal, après un trajet de 140 km en train, en 48 h environ, depuis Maizières. Ils se proposent de participer, avec deux escadrons de dragons à cheval du 23ème G.R.C.A. (Groupe de Reconnaissance de Corps d’Armée), à la défense du canal de l’Est. Cela représente une centaine d’hommes en tout, placés sous les ordres du Chef d’Escadrons (équivalent de commandant dans la cavalerie) Frédéric de Saint-Sernin. Le 55ème Bataillon de mitrailleurs motorisés, équipé de mortiers, est adjoint à ce dispositif, qui est en principe appuyé, plus au sud, par un Bataillon de Polonais avec lequel on n’arrivera en fait à établir aucun contact.

La batterie du capitaine R* fait aussitôt mouvement vers Girancourt, à 6 km de Darnieulles, où se trouve un fort qui vient de servir de Q.G. au général Bourret, commandant la 5ème Armée. Cet État-Major, au témoignage du « gardien du fort, vieil adjudant plein de calme et de bon sens », a quitté les lieux précipitamment, « comme pris de panique » (222), le matin même, abandonnant des papiers (dont certains estampillés « Secret », que Warnier brûlera le lendemain matin), du matériel, et une bonne quantité de munitions qui vont s’avérer précieuses. Des 4 pièces de 75 de la batterie, deux s’installent à proximité (la 2ème et la 4ème), les deux autres (la 1ère et la 3ème) iront assurer la défense rapprochée de Xertigny, cœur du dispositif. « La 5ème Batterie sera étalée sur 25 km environ ! […] Nous dînons debout dans le bois, de quelques conserves, et nous nous couchons à 10 h1/2 à même le sol, dans la forêt » (223).

« 17 juin 1940. Réveil à minuit, après une heure ½ de sommeil ». Le lieutenant participe à la mise en place des deux pièces qui restent sur place. Une fois tout en ordre, il n’est encore que 5 heures du matin. Je vais à cheval à Girancourt […]. Je suis assez fatigué, j’ai froid et suis mal réveillé […]. Je trouve un brave homme de bistrot au pont même, qui me sert un café, pain et beurre ». Puis il gagne Xertigny. « Trajet interminable sur un cheval fatigué […]. Ce pauvre Lutin est peu résistant, le trajet en chemin de fer et les kilomètres hier soir et ce matin l’ont fourbu, alors qu’il y a 20 à 25 km à faire » (mss).

La stratégie du hérisson

Arrivé à 12 h à Xertigny, « [Je] me rends à la mairie, où je me présente au Ct de Saint-Sernin, calme, aimable, net. Il me fait une excellente impression. » Ils déjeunent dans un bistrot. « Autant les officiers de cavalerie et moi-même sommes calmes dans l’ensemble, autant R* semble dépassé par les événements, fatigué, énervé, mangeant vite et mal comme s’il y avait urgence à avaler » (223). Dans l’après-midi, Warnier et R* rejoignent le cantonnement de la Batterie, à 1,5 km au nord du village, dans une fromagerie, où ils peuvent se laver, se reposer et se restaurer. Mais R*, bien qu’il ait un peu dormi, « est littéralement abruti et me navre […]. J’essaye de lui faire expliquer où il a placé les pièces, il en est incapable ». Warnier écrit à sa femme, « heureux de converser avec elle », même si les chances de lui faire parvenir sa lettre sont incertaines. « Le pays est très beau ; de l’avant-goût de montagnes avec de belles forêts, des prés verts, de paisibles villages. Il a plu avec violence en fin d’après-midi ; la terre et les bois sentent bon » (224).

« 18 juin 1940. Debout avant 5 heures. Il fait beau ». Warnier revient au village, dont toutes les entrées sont gardées par des barrages, autant pour détourner du lieu où va se dérouler la bataille les civils en fuite et les soldats débandés, que pour faire face aux Allemands, qui peuvent surgir de n’importe quelle direction. Warnier tenter de repérer les pièces installées par R*. L’une de celles-ci est, de fait, fort mal placée. Mais « en montant sur la colline au sud de Xertigny, je repère une excellente position de pièce antichar prenant en enfilade la route de Bains à 600 mètres environ » (224). Saint-Sernin est d’accord pour cet emplacement, qui sera « appuyée par mitrailleuse et FM, dans le bois au-dessus, pour empêcher des éléments légers de pénétrer par ces petites routes non gardées du sud de Xertigny ». Warnier retrouve R* « dont j’essaye de fixer l’attention […]. J’ai du mal à y parvenir. Il est toujours très agité ». Le capitaine annonce qu’il part en auto vers le nord pour établir une jonction avec d’autres éléments du Groupe et « me dit qu’il me retrouvera vers l’heure du déjeuner. Je ne l’ai jamais revu » (225). Abandon de poste en présence de l’ennemi ? En d’autres temps, c’était le Conseil de Guerre.

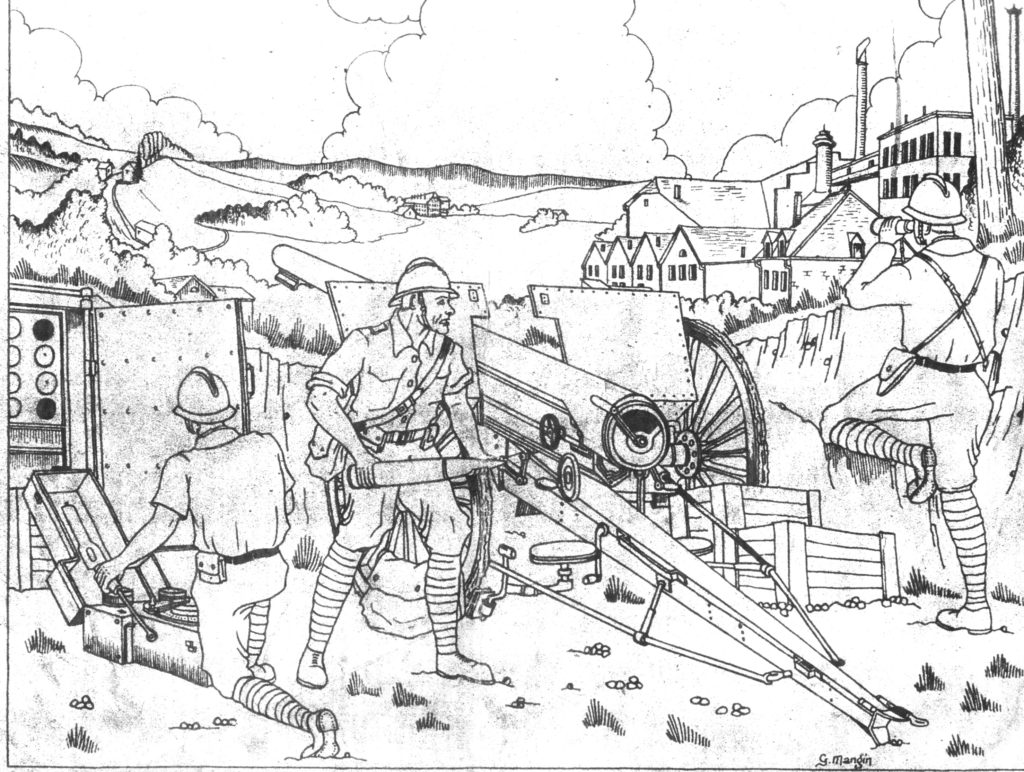

dessin de Georges Mangin (14 ans en 1940), fait de mémoire en 1965

En position : feu !

En fin de matinée, un char allemand précédé d’un side-car descend par la route de Bains-les-Bains. Warnier ordonne le feu. Le side-car est aussitôt abandonné sur la route, le char reçoit un obus « de plein fouet » et est détruit. Les fantassins allemands se déploient sur la lisière d’un bois à gauche, le 75 du lieutenant Warnier tire également sur eux. Un avion ennemi d’observation les survole. « Cet avion a rendu les hommes nerveux » (227). Ce n’est pourtant pas lui qui est directement à craindre, mais bien les tirs d’artillerie lourde qui commencent à les pilonner ainsi que le village.

Les obus éclatent de plus en plus près. « Je sais la situation perdue. Qu’importe ! Je tirerai jusqu’à épuisement des munitions » (mss). Un des servants de la pièce est blessé au visage, un autre est tué. Le lieutenant sert lui-même et pointe son canon. « Je reçois alors une violente gifle dans la figure à droite, œil et joue. Je suis touché moi aussi » (229). Puis il est atteint au bras gauche, « je crois avoir une artère sectionnée ». Il est urgent qu’il se fasse un garrot, avec la courroie de cuir de son porte-carte. Mais il y a encore plus urgent : le feu qui a pris dans le foin répandu et les branches de sapin. « J’éteins les flammes qui courent sur moi avec mes mains, avec ma main gauche qui ruisselle de sang. » Les blessés ne gémissent pas, ou plus. « Les chevaux sont là, debout à deux mètres devant moi, ils ne bougent plus […]. Un filet de sang coule comme une source de l’épaule de l’un d’eux ».

« Le bruit de la bataille continue de plus belle, mais je suis comme dans un grand silence […]. Mes forces s’en vont de seconde en seconde. » Il s’était traîné pour chercher une corde. Il se traîne à nouveau pour revenir vers son canon démantibulé et tordu. « Ma place est là où je me suis battu » (230). Sur les douze servants de la pièce, quatre sont morts, cinq ont été blessés. « Cela a duré longtemps, longtemps » (231). Lorsqu’il parvient enfin à se lever et à marcher « comme un automate » jusqu’au village, c’est déjà la fin de l’après-midi. Il rencontre quelques soldats français. « Je lis sur leur visage une véritable stupeur ». Il se présente au commandant de Saint-Sernin et à son adjoint. Il les salue réglementairement. Eux aussi sont effarés par son aspect : il est couvert de sang, et il y a vingt-quatre impacts sur son casque. « Visiblement, ils veulent écourter l’entretien pour m’envoyer au poste de secours » (233). Celui-ci se trouve dans la cave du château. « On m’étendit avec mille précautions sur un matelas. Alors, j’eus froid, affreusement froid et mes dents claquèrent […]. J’entendais le combat, les explosions de grenades, les crépitements des armes automatiques » (mss).

Au soir du 18 juin

Après le pilonnage d’artillerie, les chars allemands, en éventrant ou écrasant les ruines, ont pénétré dans le village, dont les habitants se terrent dans leurs caves. Les fantassins allemands se sont répandus partout. Le combat de rue se rapproche. Enfin, des éléments ennemis surgissent dans le poste de secours souterrain. Un de leurs infirmiers soigne le lieutenant Warnier. On le fait sortir de la cave. « Sur la place de Xertigny, au coucher du soleil, alors que l’église et l’hôtel-de-ville flambaient, je vis la force énorme de leur appareil guerrier, ces chars puissants, ces camions, ces automobiles rapides et ce formidable armement auxquels, à une centaine, nous avions résisté six ou sept heures. J’avais froid et j’avais mal, mais le sentiment d’avoir fait ce qu’il était correct de faire […] me donnait une joie plus forte que ma souffrance physique » (233)

« Quatre officiers français furent tués et trois blessés dont moi, sur huit. Le chiffre des morts français était de 24 soit le quart de l’effectif. Un grand nombre d’hommes blessés » (234). Les forces allemandes comptaient 3.000 hommes, et leurs pertes, en dépit de l’énormité des moyens mis en œuvre, furent assez élevées (une centaine ou davantage ?). On retrouva le corps du commandant de Saint-Sernin dans les ruines fumantes de l’hôtel-de-ville, et les Allemands organisèrent une cérémonie funèbre en son honneur. Ils rendirent aussi les honneurs aux Français prisonniers et aux morts. Les dragons avaient parqué leurs montures sur l’esplanade du château. Beaucoup de ces chevaux avaient été tués ; les Allemands récupérèrent les autres, sauf les blessés, qu’ils achevèrent.

Le lieutenant Warnier est emmené le soir même à Bains-les-Bains, où il est soigné par un médecin-capitaine français prisonnier. Très vite, on le conduit à Épinal, au quartier Haxo, caserne devenue à fois frontstalag et hôpital de campagne. Sa femme parvient à le voir et intervient pour le faire libérer. Transféré dans une clinique de Nancy, où il est réopéré pour lui ôter au moins une partie des nombreux éclats reçus au visage, il est finalement relâché (pour raisons médicales, semble-t-il) le 24 octobre, et reprend aussitôt ses responsabilités professionnelles à Reims.

Le témoignage de Jacques WARNIER (1901-1966), est rapporté par son fils Jean-Pierre Warnier, dans Dix ans de bonheur. C’est d’après ce texte, alors inédit, qu’il avait bien voulu me confier en janvier 2019 et dont il m’avait permis de faire état sur le site « Les Jours de Juin 1940″, que j’ai rédigé et mis en ligne en février 2020 le compte rendu qu’on vient de lire. Toutes les citations (en italiques, entre guillemets) sont de la plume du lieutenant Jacques Warnier lui-même, qu’il s’agisse de lettres à sa femme Germaine ou, à partir du 13 juin, de son « carnet de campagne » tenu au jour le jour jusqu’au 18 juin au matin, et miraculeusement sauvé au moment de sa blessure et de sa capture, puis complété ultérieurement pour les dernières heures du combat.

Dix ans de bonheur a été publié en mars 2023 aux éditions Karthala dans une version allégée (445 p., mai-juin 1940, p. 216-235). Les références des citations se rapportent à cette édition (désignée par « K »), sauf pour celles qui n’ont pas été reprises dans K, et qui renvoient directement aux manuscrits (désignés par « mss ») figurant dans les archives de la famille Warnier.

Bonjour,

Merci pour ce poignant récit.

Je précise que, au cours de ces combats du 18 juin 1940, au 23ème GRCA, le Chef d’Escadrons DE LAPARRE DE SAINT SERNIN Louis Frédéric a été tué tout comme son adjoint le Sous Lieutenant Albert Pierre Jean Marie BOUILHET.

Bien cordialement

Le capitaine Rogier, commandant le 1er escadron du 23ème GRCA fut également tué (ainsi que plusieurs autres cavaliers et artilleurs) le 18 juin.

Nicolas Rogier

Merci pour ce complément d’information. Bien entendu, en ce qui concerne le Chef d’Escadrons de Saint-Sernin, je rapportais à la fois son rôle et sa mort. Mais en ce qui concerne les autres officiers français tués, je ne disposais que de cette remarque de Jacques Warnier (que j’ai reproduite aussi) , « Quatre officiers français furent tués et trois blessés dont moi, sur huit. Le chiffre des morts français était de 24 soit le quart de l’effectif. Un grand nombre d’hommes blessés ».

Bonjour,

Merci beaucoup pour ce témoignage que je ne connaissais pas.

Je me permets d’ajouter que le Capitaine Louis JAQUEMET, un des officiers du 23e GRCA, a été tué sur les marches du château de Xertigny, vraisemblablement abattu d’une rafale dans le dos par un fantassin allemand caché au chevet de l’église. A ce sujet, si vous ou vos lecteurs ont plus de renseignements sur cet officier, je serai très heureux de les connaître, étant, en effet, un des ses arrières petits-enfants.