Jeanne Décombe était la fille d’un menuisier et d’une épicière de Brans (Jura), et avait épousé en 1912, à 18 ans, Agénor Clerget, de 10 ans plus âgé qu’elle (il a donc 56 ans en 1940). De ses deux frères, l’un est mort en 1915 à la guerre.

Jeanne Décombe-Clerget a exercé plusieurs métiers, femme de chambre, couturière, cafetière, cuisinière dans diverses localités de la région. En 1940, elle ne semble pas avoir d’autre occupation que de tenir son ménage et elle vit à Pontaillier, petite ville de 1.100 habitants sur la Saône, qui à cet endroit se divise en deux, la « grande Saône », qui passe juste à l’est de la localité, et la « vieille Saône » qui la traverse, un peu à l’ouest de son domicile.

Sa fille aînée, Marie-Thérèse (née en 1913), mère de Claude, le destinataire de son récit, est institutrice à Perrigny-sur-l’Ognon. Jeanne a eu ensuite deux garçons : Maurice et Jean. Ce dernier, qui a 23 ans en 1940, travaille tout près à la poudrerie nationale de Vonges, vraisemblablement comme affecté spécial dans une entreprise travaillant pour la défense nationale. De Maurice, alors mobilisé comme marin, il sera question dans le récit.

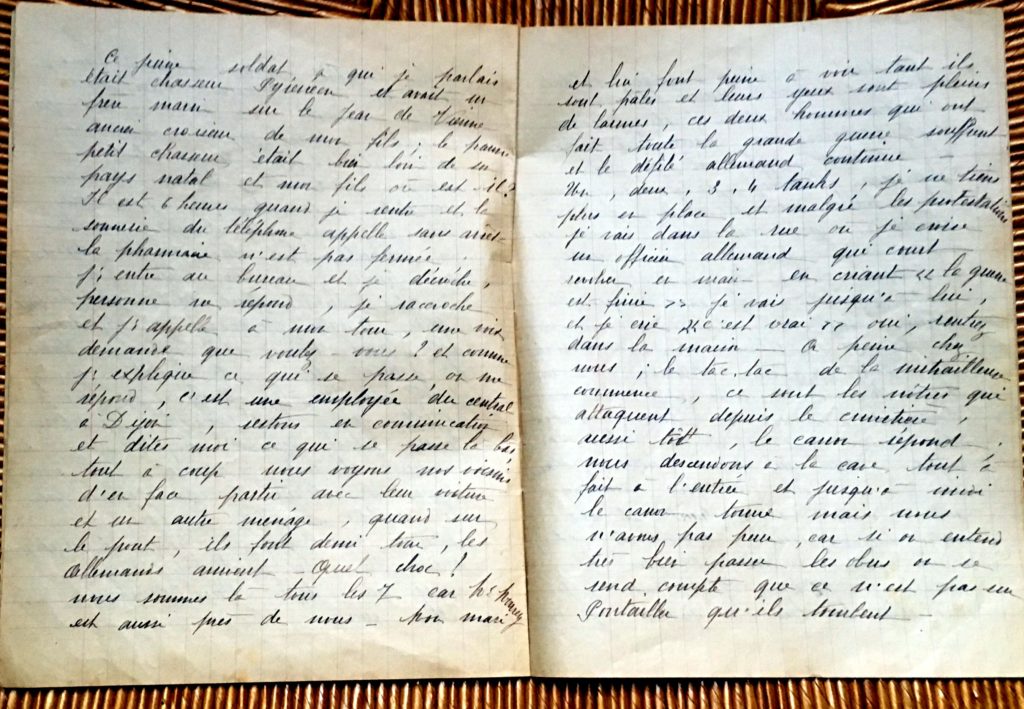

Jeanne a écrit ce texte à une époque indéterminée, mais probablement proche des événements, sur un cahier aux pages aujourd’hui jaunies, à l’intention de son petit-fils alors âgé de 2 ou 3 ans.

C’est ce document que je reproduis ci-dessous in extenso.

« J’écris quelques faits des journées de cauchemar du 14 au 18 juin 1940 pour mon petit-fils Claude lorsqu’il sera grand.

« Vendredi 14 juin.

« 19 heures.

« Nous sommes tous là, discutant fiévreusement ; Jean, mon fils se prépare à partir à Perrigny (Perrigny-sur-l’Ognon, à 3 km à l’est) dormir chez sa sœur, car je pense que la pauvre doit être angoissée. Mais la voici qui arrive avec mon petit-fils Claude. Epouvantée, elle nous raconte que la population de Perrigny , affolée à l’approche des Allemands, s’enfuit. Avec Monsieur M***, Officier des Poudres, que je logeais ainsi que sa femme et son fils, nous nous concertons. Le départ est fixé pour le lendemain à bord de la voiture de Monsieur M*** où prendront place Madame M*** et son fils Jacky, ma fille et Claude, ma belle-fille Madeleine et sa mère.

Claude et sa grand-mère (vers 1940)

« Samedi 15 juin.

« 8 heures et demie.

« Mon petit Claude vient de se réveiller avec un beau sourire. Sa maman est déjà repartie à Perrigny afin de finir les préparatifs. Dans la rue c’est l’exode, sans arrêt les voitures, les camions, les cars se succèdent. Claude et Jacky sont déjà installés dans la voiture, triomphants et excités à l’idée de faire un grand et beau voyage. Ma fille est rentrée et tout est prêt pour le départ. La voiture démarre à 13 heures 30 […].

« Cet adieu, quel déchirement ! Où vont-ils ? Vers quel inconnu ? Nous reverrons-nous ? Toutes ces voitures qui n’arrêtent pas de défiler, ce sont toutes les Vosges (le département) qui passent ! La chaleur est torride et quand des véhicules s’arrêtent devant ma porte, surtout des cars, où sont entassés des malheureux, je m’approche et je leur donne des bouteilles d’eau fraîche. Des enfants pleurent, ils sont tout poussiéreux et souffrent de la chaleur. Quelle vision de malheur et comme la guerre est affreuse ! J’ai voulu le dire, et dans ma sincérité, je me suis écriée « Que les monstres qui sont responsables de nous avoir jetés dans cette mêlée en souffrent, mais que le pauvre peuple ne soit pas toujours victime ! Il faut maintenant faire la paix. » La femme d’un lieutenant, une voisine, m’a répondu que j’étais une mauvaise Française… J’ai eu envie de la gifler, mais elle a pris peur et elle est rentrée dans son parc.

« Quelques heures plus tard, les autos de ces gens-là filaient à toute allure, car la poudrerie de Vonges (à 2 km au sud de Pontaillier) a reçu l’ordre d’évacuation. Cette fois Pontailler est fou, tout le monde se sauve, à pied, à vélo, en voiture à cheval, et les privilégiés en auto. Cette folie me gagne, je prends peur pour mon fils Jean et je le chasse, car il ne veut pas partir. Il consent cependant à essayer de rejoindre sa sœur à Nolay (Côte d’Or, à 90 km au sud-ouest), où elle pensait passer la nuit.

« Je suis bien décidée à ne pas partir. Mon amie Lucie est venue me dire qu’elle avait une place pour moi dans sa voiture, mais je l’ai remerciée. Pourquoi partir ? Mes enfants sont élevés, ma tâche est accomplie, je suis très résignée et je pense que les morts sont bien plus heureux. C’est dit, je ne partirai pas !

« Je viens d’être témoin d’une scène d’égoïsme écœurante : dans la maison voisine, une vieille fille, Mademoiselle B***, qui a toujours à la bouche de belles phrases sur la résignation, entasse ses mallettes dans la voiture d’un capitaine qui va partir. Madame K*** les supplie de la prendre avec eux ainsi que sa petite fille Françoise qui pleure bruyamment. Je suis outrée du refus de ces gens qui ne veulent pas faire une petite place à Françoise et à sa mère. N’ayant pu les persuader de rester, je leur donne mon vélo et elles se sauvent. Où vont-elles échouer ?

« Les heures passent ; la rue se calme, il est près de 21 heures et je suis à la fenêtre de ma chambre quand je vois passer quatre pauvres femmes. Leur chagrin fait peine et me fait oublier le mien. Je m’apitoie sur le sort de ces malheureuses qui, venant de Gray (Haute-Saône, 25 km au nord de Pontailler), espéraient passer le pont et rejoindre leur famille à Pesmes (Haute-Saône, 14 km à l’est de Pontailler). Les soldats français qui gardaient le pont les ont refoulées, car les Allemands sont déjà passés à Pesmes. Ils étaient à Talmay (Côte-d’Or, 8 km au nord) à 19 heures (Les troupes allemandes arrivent donc à la fois du nord et de l’est et seuls le canal de la Marne à la Saône au nord et la Saône à l’est retardent leur entrée dans Pontailler).

« Tout à l’heure une voiture d’officiers (allemands) est venue en éclaireur à Pontailler avec un camion, mais deux tanks français les ont contraints à faire demi-tour. Le camion est hors d’usage et la maison de l’Economat a une brèche dans son mur. Les dames de Gray venues à pied sont si fatiguées et désemparées, ne connaissant pas la région, que je leur offre deux lits pour la nuit en attendant de reprendre la route à l’aube. Elles acceptent.

« A 22 heures, Nous avons tous été bouleversés par une terrible explosion. C’est le pont sur la Saône qui vient de sauter (miné par le Génie français, sur la grande Saône, à 1 km à l’est de l’agglomération). Nous gagnons cependant notre lit.

« Dimanche 16 juin.

« Quatre heures du matin.

« Tout le monde est debout. Madame F***, institutrice en retraite, l’une des trois dames de Gray me dit, au nom des trois autres, qu’elles veulent rester avec moi. Advienne que pourra ! La rue qui s’était vidée commence à s’agiter. Encore deux voitures qui partent, puis d’autres personnes à pied et à vélo. Il ne reste plus que douze personnes dans toute la Grande Rue.

« Je vais jusqu’à la Saône et, sur la brèche du pont, je fais la causette avec la sentinelle française. « Y aura-t-il une défense de Pontailler ? » Sur sa réponse affirmative, je lui demande de combien de soldats. Il me répond : « 80 soldats sont cachés dans le cimetière (sur la route qui vient de l’est) et 100 le long de la Saône, mais une division de renfort arrive par la route de Vielverge (6 km au sud-est). Nous avons déjà eu deux camarades tués cette nuit. Ce jeune soldat à qui je parlais était chasseur pyrénéen (c’est-à-dire de la 4ème demi-brigade de Chasseurs pyrénéens), et avait un frère sur le Jean de Vienne, ancien croiseur de mon fils (Maurice, marin à Toulon). Le pauvre chasseur est bien loin de son pays natal et mon fils où est-il ?

« Six heures du matin.

« Je rentre à la maison et la sonnerie du téléphone appelle sans arrêt. La pharmacie n’est pas fermée, j’entre dans le bureau et je décroche, personne ne répond ; je raccroche et j’appelle à mon tour, une voix demande : « Que voulez-vous ? » C’est une employée du Central de Dijon. Je lui explique ce qui se passe, elle me demande de rester en communication pour lui raconter les événements. Soudain, je vois nos voisins d’en face partir en voiture avec un autre ménage, mais sur le pont (de la vieille Saône) ils doivent faire demi-tour. Les Allemands arrivent. Quel choc !

« Nous sommes là, sept : mon mari et moi, Monsieur M***, le beau-père de mon fils Maurice, et les dames de Gray. Les deux hommes, qui ont fait toute la Grande Guerre, souffrent visiblement et font peine à voir, tant ils sont pâles, et leurs yeux sont pleins de larmes. Le défilé allemand continue : un, deux, trois quatre tanks. Je ne tiens plus en place et malgré les protestations de mon mari, je sors dans la rue, où je croise un officier allemand qui court revolver en main en criant : « La guerre est finie ! » Je vais jusqu’à lui et je lui demande si c’est vrai. Il me répond par l’affirmative et m’ordonne de rentrer à la maison. Je suis à peine chez moi que le tac tac de la mitrailleuse commence. Ce sont les nôtres qui attaquent depuis le cimetière (sur l’autre rive de la Saône, au-delà du pont qui a sauté). Aussitôt le canon répond et nous descendons à la cave. Jusqu’à midi le canon tonne, mais nous n’avons pas peur, car si nous entendons passer les obus, nous nous rendons compte que ce n’est pas sur Pontailler qu’ils tombent.

« Pendant l’attaque, les soldats allemands sont venus piller la pharmacie et c’est triste à voir. C’est comme une fourmilière, plus il y en a, plus il en vient. Monsieur F***, le receveur des contributions, vient nous rassurer. Il a parlé avec les chefs, et tous les habitants qui sont rentrés n’ont rien à craindre, il suffit de mettre son nom sur la porte avec la mention « habité ». Je vais essayer de sauver la maison de mes amis qui sont partis, une des dames de Gray s’appellera Madame L***, une autre Madame B***, une troisième Madame K*** et je placarde l’inscription sur chacune des portes de leurs logements. J’irai très souvent chez elles et j’ouvrirai tous les volets.

« Dans la rue c’est un bruit infernal, ce ne sont que des camions, des autos, des motos, en défilé ininterrompu. Les motocyclistes passent à toute vitesse sans s’arrêter, montant sur les trottoirs.

« Quatorze heures 30.

« Je sors dans la rue pour aller à la maison de mon amie Lucie. J’ai une grande joie quand je vois la devanture de son magasin intacte, je pense que je garderai sa maison aussi. Mais ma joie fut de courte durée, car Madame G*** me montre dans la petite ruelle la fenêtre de l’arrière-boutique défoncée. Je compte dix soldats allemands à l’intérieur. Depuis le matin, comme partout ailleurs, le magasin est pillé. Je pleure devant le désastre et mon impuissance à l’empêcher. Je vois arriver un groupe de prisonniers français encadrés par des Allemands. Ils appartenaient à la défense de Pontailler. Je reconnais au milieu du groupe Monsieur B*** le marchand de vin, il ne baisse pas la tête mais me dit : « avoir fait 14 et partir comme cela, c’est malheureux ! » Je lui promets de dire pour lui au revoir à sa femme et à sa fille quand elles seront de retour.

« Dix-sept heures.

« Passent encore cinq hommes tout débraillés, ceux-là je ne les connais pas, mais ils nous crient : « Nous avons tiré jusqu’à notre dernière cartouche, nous n’avons rien à nous reprocher », et ils partent seuls, sans escorte, c’est la défense de Pontailler qui est dirigée sur Talmay. Ils n’étaient que 80 et un officier allemand a dit à Monsieur F*** qu’il y avait 15.000 soldats de la Wehrmacht à Pontailler. Quelle dérision !… A dix-huit heures, le pont de bateaux était fait et les motorisés commençaient à passer. Toute la nuit ce fut un roulement assourdissant, le canon placé au mont Ardoux (une hauteur située sur la commune de Montailler, un peu au nord du centre-ville et à l’ouest de la route de Mirebeau) gronde toujours, la bataille continue plus loin.

« Lundi 17 juin.

« Huit heures.

« On vient chercher mon mari de la part de la kommandantur installée au Prieuré (le prieuré Saint-Léger, en ville) dont il était le jardinier. A douze heures trente, inquiète de ne pas le voir revenir, je vais le chercher. Il avait eu un moment pénible, le commandant allemand, qui demandait des couverts en argent « tout de suite », avait braqué deux fois son revolver sur lui. Ne sachant pas où l’argenterie était cachée, mon mari ne pouvait pas la lui donner. Heureusement, en donnant un coup de pied dans un petit placard, un soldat allemand a trouvé les fameux couverts et l’incident fut clos.

« Treize heures.

« En passant devant l’église, je vois un soldat allemand qui monte la garde devant les portes grandes ouvertes, un grand écriteau en allemand, que je ne peux pas lire est placé en haut des marches. Je vais au factionnaire et je lui demande pourquoi l’église est ouverte. Je ne crois pas qu’il ait compris, mais du geste, il m’invite à regarder. Je n’hésite pas un instant, j’entre dans l’église, où je trouve sept soldats français, tout jeunes. Je leur demande : « mes pauvres enfants, d’où venez-vous ? » Ils me répondent qu’ils ont été faits prisonniers dans les bois de Cléry et de Dammartin. « Avez-vous mangé ? » Ils devaient attendre jusqu’à 17 heures l’arrivée d’autres camarades pour manger. Je cours à la maison et je leur rapporte quelques provisions, surprise de la complaisance du factionnaire, qui me laisse entrer et donner ce que je veux. Que je voudrais être riche pour pouvoir donner plus, car d’autres prisonniers arrivent toujours plus nombreux. Ma septième et dernière visite fut pour porter des assiettes et des cuillers à des malheureux qui n’avaient plus de gamelle. Ils étaient maintenant 500 et allaient partir pour Talmay, où se formait un camp, le départ était fixé au lendemain 17 juin à 13 heures.

« Quinze heures.

« Je sortais pour aller à la maison de Monsieur L***, comme je le faisais plusieurs fois par jour, quand je vois, se mouvant à peine, un soldat français appuyé sur un gros bâton. Je cours à ce pauvre homme très blessé depuis 6 heures ce matin et qui ne peut plus avancer. Avec l’autorisation demandée à un soldat allemand, je le recueille, mais je n’ai pas le droit de le coucher. Il est donc assis dans la cour. Aidée par une autre dame, nous le lavons et lui donnons à boire de l’eau avec de l’aspirine. Je guette pendant des heures les ambulances qui doivent passer avec le médecin allemand.

« Dix-neuf heures.

« Quand il arrive, je le prie de bien vouloir entrer pour examiner le blessé qui souffre beaucoup. Il a trois blessures, une à la fesse, une deuxième à l’aine et la troisième à la jambe. Le sang s’est coagulé sur la chair et le médecin ne veut pas toucher au pansement, craignant l’hémorragie. Il me demande de préparer une petite voiture, parce que des camarades français vont passer et ils le conduiront à l’hôpital de Talmay.

« « Donnez-lui beaucoup d’aspirine et beaucoup d’eau à boire, un petit bouillon, mais pas à manger ». Je fais ce que le major a dit et je reprends ma faction dans la rue. Heureusement qu’il est toujours là quand les prisonniers passent, car le sous-officier allemand ne veut pas s’arrêter. Sur l’ordre du médecin, ils entrent dans la cour, se désaltèrent et se lavent à la pompe. Un sous-officier français me demande tout bas d’approcher et me dit « Jurez moi de détruire tout de suite les papiers que je vais vous confier, car si on les trouvait sur moi, je serais fusillé ». De tout mon cœur j’en fais le serment et le feu a détruit le petit rouleau de papier qu’il vient de me remettre, discrètement confié. J’ai même pu ensuite retourner auprès du sergent français et le rassurer.

« Depuis le pont jusqu’au carrefour, tous les camions, les ambulances, les autos sont bloqués et sont contraints de stationner des heures durant. Quel bruit infernal avec les side-cars qui passent sans arrêt à toute vitesse ! Le sous-officier allemand n’a pas voulu que nos soldats emmènent le blessé. Je retourne donc auprès du médecin allemand pour le mettre au courant de la situation le concernant. Il me dit : « Madame, dans une heure environ, il va passer douze officiers de la Garde Mobile française sur un camion, arrêtez les, car je ne serai plus là, et dites-leur de prendre le camarade français ».

« Vingt et une heures.

« Le camion arrive seulement, je l’arrête et deux officiers français, aidés de mon mari et de Monsieur M***, prennent notre pauvre blessé pour le conduire à l’hôpital de Talmay. Cet homme avait 44 ans et était père de trois enfants. A la mairie, il y a depuis hier soir deux blessés à la jambe et c’est Madame B*** qui les soigne. Elle a son diplôme d’infirmière de 1914-1918. Je lui ai prêté une blouse du pharmacien. Le pillage de la pharmacie m’a laissée impuissante, mais quand j’ai vu qu’on s’en prenait à l’appartement, j’ai fait plus vite que les Allemands. Avec l’aide des dames de Gray, nous avons vidé l’armoire encore intacte de Madame H*** et nous avons emporté tout ce qui restait dans les autres armoires ainsi que toutes les provisions que j’ai pu trouver, ce qui n’a pas empêché la visite de nuit comme de jour de tous ceux qui cherchent encore à piller.

« Ce lundi 17 juin va s’achever, nous étions tous les sept à table quand un coup violent donné à la fenêtre de la salle à manger qui ouvre sur la petite cour nous fait sursauter. Mon mari ouvre la fenêtre et un soldat allemand demande en bon français : « Madame Clerget de la part de Madame J*** ».

« Vingt-deux heures.

« Je prends ma lampe de poche et je vais chez cette dame. Elle me demande de faire à souper pour un officier allemand et son ordonnance, des œufs sur le plat et des frites. A minuit je sers le repas et l’officier allemand me dit : « Alors vous n’êtes pas partie, vous n’avez donc pas eu peur ? » A ma réponse, il a bien vu que non. Il ajoute : »Le soldat allemand n’est pas un boche… » Je rentre à la maison.

« Mardi 18 juin.

« Je prends la résolution d’aller à la kommandantur demander à un chef de donner des officiers pour qu’ils couchent dans l’appartement H***, car le pillage continue et toute la nuit les soldats ont fait beaucoup de bruit. J’expose mon idée au chef, qui parlait bien français et qui me répond : « Madame, pour vous qui êtes restée et pour que vous n’ayez plus peur, je donnerai un capitaine, mais pour la dame partie, déserteur, pillage..! » Et de quel ton !

« Me voici donc rentrée à la maison, flanquée d’un grand type. Nous montons dans une chambre de Madame H*** au-dessus de chez nous. Une dizaine de soldats sont là, l’un d’eux a sur l’épaule une belle couverture bleu et or. Que leur a dit le capitaine ? je ne sais pas, mais quel claquement de talons ! La couverture est jetée sur le divan du salon et tous quittent la pièce. Une vieille épée décrochée d’une panoplie pique la carpette au parquet. Un soldat allemand écrit je ne sais quoi sur la porte et nous n’avons plus de visite dans l’appartement. Cependant, quel fouillis ils ont laissé partout !

« Dix-huit heures.

« Des grands cris se font entendre dans la rue, un mot allemand est hurlé par les soldats ; l’institutrice de Gray traduit : « maison ». Je sors pour demander à un officier ce qui se passe. Il me répond : »Madame, le Maréchal Pétain demande l’armistice, la guerre est finie ». Moi qui jusque-là avais su garder mon sang-froid et rester courageuse, j’ai à peine le temps de rentrer et de tomber sur mon lit en proie à une crise de nerfs. Il me semblait que ma tête allait éclater, puis ce furent les larmes salutaires et en même temps la pensée et la peur pour tous mes chers dispersés de qui je ne savais plus rien. J’ai été très bien entourée et réconfortée par les dames de Gray et par Monsieur M***. Mon mari était toujours à son poste au Prieuré.

« Mercredi 19 juin.

« Nous voyons passer les derniers soldats français, si fatigués et si poussiéreux, ils font une courte halte sur le petit pont. Les Allemands nous laissent leur donner de l’eau à boire. A tous pour qui les combats sont terminés, nous crions courage.

« Quatorze heures.

« Mademoiselle B*** qui est de retour ainsi que Monsieur L*** et qui ont eu le bonheur de retrouver intact leur logement m’apportent une lettre de ma belle-sœur de Dijon. Mon frère et elle ne sont pas partis et ils viennent d’apprendre que Pierre, mon gendre, est prisonnier. Mais mon fils marin, où est-il ? Et mes autres enfants ? Je ne peux plus penser, je suis trop angoissée. Les dames de Gray me quittent le lendemain jeudi, leurs adieux sont touchants. Que vont-elles retrouver ? Gray a été tellement bombardé. Madame F*** se soucie peu des pertes matérielles, mais est inquiète pour son fils, dont elle ne sait rien depuis qu’il est parti pour la Belgique. Nous ne savons que pleurer et elle me laisse en souvenir un joli bijou, une barrette que je conserverai pieusement.

« Nous ne restons plus que trois, mon mari et moi avec Monsieur M*** qui partagera nos repas, et nous attendons anxieusement des nouvelles qui n’arrivent jamais. A l’énervement des premiers jours succèdent la peur et la sensation que nous sommes bien, nous aussi, des prisonniers. Depuis le samedi soir 15 juin, nous sommes sans électricité et par conséquent sans radio, sans journaux également. Ma belle-sœur de Dijon m’envoie le Progrès, où nous lisons l’appel aux Français par le Maréchal Pétain. »

Mme Décombe-Clerget ne fait aucun commentaire sur ce discours prononcé à la radio le 17 à 12h20, et qu’elle n’a pas entendu : « Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur ».

Mais tout ce qui précède montre qu’elle n’aspire elle-même qu’à l’arrêt des hostilités et donc à l’armistice.

Marie-Thérèse, sa fille, et son petit-fils Claude sont partis, comme on l’a lu, le 15 juin. Ils se sont arrêtés à Sauviat-sur-Vige (près de Limoges, Haute-Vienne, à 400 km) et ont dû y séjourner plusieurs semaines avant de pouvoir rentrer chez eux. Pendant ce temps, Pierre, le père de Claude était fait prisonnier. Il n’est rentré de son stalag qu’en 1945.

Jeanne Décombe-Clerget (1894-1982), L’arrivée des Allemands à Pontailler-sur-Saône (Côte d’Or). Pages aimablement communiquées par le petit-fils de l’auteur, Claude Péquinot, destinataire de ce texte, que je remercie vivement. Ce document est intégralement cité dans Résistance en Côte d’Or, tome VI, de Gilles Hennequin, 2004, p. 14-22.