Paul Léautaud vit solitaire, entouré de ses animaux familiers, ses chiens, ses chats et sa guenon, dans une maison de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine aujourd’hui), 24 rue Guérard. Son rejet du patriotisme ne date pas de la veille. Il s’exprimait déjà avec éclat pendant la guerre de 1914-1918, à laquelle il n’a pas participé, ayant été réformé à vingt ans, pour des troubles cardiaques, dit-on. Il ne vit que pour ses bêtes et pour la littérature : il a de nombreux amis écrivains, parmi lesquels Georges Duhamel, André Gide, Paul Valéry. Son journal sera du reste publié après sa mort sous le titre Journal littéraire. Mais il n’y parle pas que de littérature, c’est un vrai journal intime, très dense, où il note tous les faits de sa vie quotidienne, même les plus infimes. Et, contrairement à d’autres, trop occupés en mai et juin 1940, à survivre, et dont le journal reste parfois en suspens pendant les événements, il continue de tenir le sien fort scrupuleusement. En effet, il a tout son temps pour cette activité, puisqu’il n’est pas question pour lui de quitter sa retraite banlieusarde et son jardin, ni ses chats. Il s’informe, certes, de ce qui se passe, soit par les journaux, quand il y en a, soit par la radio écoutée chez des voisins. Mais c’est pour s’en gausser et ricaner tout son saoul.

« Vendredi 10 mai […]. Ce matin, vers 4 heures, commencement de la guerre pour de bon ». Il fait état, très sèchement, des mouvements de troupes et des destructions, il n’y reviendra pas avant plusieurs jours. Son texte est tout entier occupé, dans l’entretemps, par les potins littéraires. Le 15 mai, il note : « J’écris, je travaille, j’oublie complètement qu’il y a la guerre. Je pose la plume, je me lève, je me prépare à me coucher, je regarde la nuit dehors. La réalité me revient, comme une chute, une menace, une interrogation sur le parti à prendre […]. La bataille paraît déjà rude […]. Les pauvres chevaux, les pauvres mulets, les pauvres chiens d’armées ! » Cet apitoiement sur les animaux, plutôt que sur les humains, c’est du pur Léautaud. Mais peut-être ne sait-il pas lui-même à quel point il a raison de s’inquiéter du sort des centaines de milliers de chevaux, réquisitionnés pour les besoins de la guerre, qui, pris sous les mitraillages aériens, vont laisser leurs cadavres sur les bords des routes, qu’ils vont encombrer et empuantir tout au long des prochaines semaines.

Mettre les manuscrits en sûreté

Le jeudi 16, il reçoit la visite de Marie Dormoy (54 ans). C’est une de ses bonnes amies, ou, pourrions-nous dire dans un langage plus moderne, une de ses ex (de 1933 à 1939), avec qui il a conservé de forts liens amicaux. Une personne remarquable, du reste, puisqu’elle est, depuis 1924, la Directrice de la Bibliothèque Jacques Doucet, où est conservé, dans une annexe de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon, un fonds considérable de documents et de manuscrits littéraires modernes. C’est elle qui est dépositaire des manuscrits de Léautaud et qui sera l’éditrice de son journal.

Ce 16 mai, Marie arrive tard : elle est venue à pied, il n’y a plus d’autobus, ils ont été réquisitionnés, dit-on, pour transporter les réfugiés belges. Ils discutent d’une opération financière qu’ils réalisent ensemble. Ils rentrent tous les deux à Paris en taxi. Elle se préoccupe de mettre les manuscrits de son ami en sûreté, alors qu’il ne semble guère s’en préoccuper. La nuit suivante, « six ou huit de mes chats dormant sur mon lit, je me suis réveillé […], je me suis mis à les caresser », et il se dit, en les entendant ronronner, que « ces chers petits êtres, leur société, leurs gentillesses », comptent pour lui plus que tout le reste.

Le 17, au matin, Marie lui téléphone à son bureau du Mercure de France (son lieu de travail, dans le quartier de l’Odéon, rue de Condé, 6ème arrondissement), elle lui dit qu’elle est inquiète, elle croit savoir « que le gouvernement quittera Paris ce soir, que des femmes de ministres sont déjà parties, que Reynaud a démenti ce départ, mais qu’elle tient cela de ses voisins E* » L’après-midi, Paul a la visite d’un ami, d’après lequel « on va changer de généralissime ». Quant au voisin chez qui il va écouter après dîner la radio, il est « férocement antiallemand » : « « On devrait les tuer tous. Même les mômes au berceau » », et il se vante d’avoir tué dans un village un « gosse boche » (sans doute en entrant en Allemagne à la fin de la guerre, en 1918), ce qui révolte Léautaud, – et d’une balle dans le dos, par-dessus le marché. « Les hommes se valent tous, un fusil à la main […]. Je garde ma pitié pour les bêtes. »

Gamelin remplacé, fusillé, suicidé ?

Le samedi 18, il rend visite à Marie. Ils commentent ensemble le remplacement de Gamelin par Weygand. Un sursaut national apparaît possible, et « elle se met à n’avoir plus grande confiance en ses amis E*, mari et femme, juifs autrichiens récemment naturalisés ». Juifs, donc défaitistes ?… Pour sa part, rentré chez lui, Léautaud se met à réfléchir sur la guerre moderne, fille du progrès : « C’est vraiment un beau spectacle. Le champ de bataille est partout […]. Une bombe peut être jetée tout à l’heure, qui fera s’effondrer ce pavillon, le mettre en feu, l’anéantir […], et moi-même, civil paisible, désarmé. »

Le dimanche 19, Paul est allé déjeuner chez Marie. Ils parlent de la cérémonie prévue le jour même à Notre-Dame, avec le chef du gouvernement, Paul Reynaud. Contrairement à elle, il trouve que la prière, en pareille circonstance, est le signe d’« une faiblesse, une défaillance […], une manifestation pitoyable ». Lorsqu’il s’en va, « elle m’a demandé de porter au bureau de police […] une lettre au sujet de singulières lumières qu’elle voit s’allumer le soir, au loin ». Elle partage en cela une obsession de l’espionnage extraordinairement répandue à ce moment, et dont, naturellement, Léautaud se moque.

Lundi 20 mai. Il a beau jeu d’ironiser. « Les journaux donnaient ce matin les armées allemandes devant Saint-Quentin, ce soir aux environs de Péronne. On n’a pas assez prié le bon Dieu hier. » Il apprend que dans un article du Figaro, « un imbécile solennel explique que, plus les Allemands avancent, plus ils sont en danger, s’éloignant de leurs bases ». Commentaire de Léautaud : « Replions-nous d’un coup sur les Pyrénées, les Allemands seront fichus ».

Mardi 21. Le bruit court que Gamelin a été fusillé. On apprend des détails sur le désastre de Sedan, le nouveau, pas celui de 1870, mais l’un vaut l’autre et relève des mêmes causes pour Léautaud, qui se répand en propos acerbes sur l’incompétence et la démagogie des responsables depuis 70 ans, et sur la décadence d’un « pays ouvert à l’excès à des étrangers des pires provenances ». « C’est tellement énorme, grabuges, fautes, imprévoyance, tellement déconcertant, que, par renversement, il y a de quoi en rire ». Léautaud reçoit au Mercure un imprimeur de Poitiers, selon qui les réfugiés mosellans, belges, luxembourgeois (nombreux en Limousin), « qui parlent allemand […], ne sont pas du tout sûrs ». Même chose pour les officiers polonais (de l’Armée polonaise en France, forte de plus de 80.000 hommes), qui eux aussi parlent une langue qui serait de l’allemand. Tous « de vrais Boches ». Léautaud, si prompt à dénoncer sottises et faux-semblants, ne semble pas s’émouvoir qu’on fasse de la langue le critère de l’appartenance au camp des amis ou des ennemis. Il multiplie aussi les anecdotes tendant à prouver que des Allemands déguisés circulent un peu partout, répondant par des coups de feu à qui leur demande leurs papiers. Il colporte également les bruits de sabotages et de mutineries. Et Gamelin se serait suicidé.

Ce même jour, il reçoit la visite d’une Belge qui lui décrit « l’exode des évacués de Belgique, les uns dans des camions, d’autres à pied, d’autres à bicyclette […]. Ce ne doit pas être le moins affreux d’une guerre, ces convois d’évacués ou de réfugiés, partant en laissant à peu près tout. Là encore de malheureuses bêtes abandonnées. »

Jeudi 23 mai, Léautaud rencontre Me Maurice Garçon, qui lui « confirme » qu’un faux général a été arrêté, et que les Allemands ont fait 100.000 prisonniers.

Bonne humeur ou désolation ?

Vendredi 24. Visite au Mercure de France de Louis Gérin, jeune écrivain prolétaire, ami de Gide, qui faisait partie de l’Armée belge entraînée dans la débâcle française et qui raconte les morts, les mitraillages, les Français qui se rendent et fraternisent aussitôt. Il s’est sauvé à bicyclette. Léautaud, rentrant à Fontenay, par des rues désertes, n’est pas rassuré : et si les agents de police étaient des Allemands déguisés ? « Ces histoires de parachutistes sont esbroufantes. »

Samedi 25 mai. « Je ne perds pas ma bonne humeur, ma raillerie. Au contraire, comme en 1914-1918, les événements m’excitent. »

Lundi 27 mai. Il rencontre un ami qui partage ses sentiments, « extrême désolation, stupéfaction, dégoût, mépris devant tant d’incurie », tombant aussi d’accord avec lui sur d’autres signes de notre décadence, les fautes de français qui corrompent même la langue d’Académiciens comme Tharaud ou Claudel.

Mardi 28, il écrit à deux autres de ses ex, Georgette Crozier (64 ans, une des plus anciennes) et Anne Cayssac, qu’il a surnommée aimablement « Le Fléau » (mal mariée, veuve à présent, 72 ans, une femme invivable, mais une de ses grandes passions charnelles), et il reçoit une lettre de Marie, qui est un peu rassurée quant à l’imminence de l’arrivée des Allemands à Paris, mais il est vrai qu’elle n’a pas encore appris la dernière nouvelle : la capitulation du Roi des Belges. Paul, lui, est désolé, parce qu’une de ses chattes a disparu.

Jeudi 30 mai, il va faire la queue avec Marie, à une épicerie de l’avenue d’Orléans : ils ont eu droit chacun à un kilo de sucre cristallisé ; il achète aussi à un marchand ambulant des bananes pour sa guenon. Marie va à Billancourt prendre livraison de sa nouvelle voiture Renault.

Vendredi 31 mai. Il retrouve mort un de ses chats dans le jardin de sa voisine. Un autre est malade. La chatte perdue n’a pas reparu.

Dimanche 2 juin. Georgette est venue inopinément déjeuner à Fontenay. Pendant que Paul fait les courses, Marie a téléphoné. Georgette en rend compte à Paul, laissant échapper quelques signes de jalousie. En revanche, Marie se contentera, ayant demandé quelle était cette personne qui lui a répondu, de remarquer : « « Ah ! cette vieille Georgette !… Je n’aurais pas pensé à elle. Comme elle a la voix jeune ! » ». L’après-midi, Paul et Marie vont faire, sur sa suggestion à elle, une sorte de pèlerinage rue des Martyrs, là où il a vécu enfance et adolescence. Ils rentrent dîner chez Marie, bien qu’elle soit épuisée par sa lourde journée.

Bombardement de Paris et remaniement ministériel

Lundi 3 juin, Léautaud est surpris, après déjeuner, rue Mazarine (6ème arrondissement), par une alerte, ponctuée par les tirs de la DCA. Se réfugiant sous une porte, il lie connaissance avec un Américain, très sévère sur la conduite de la guerre par les Anglais et les Français. Marie, de son côté, s’est réfugiée dans la cave de sa couturière. Léautaud n’en dira guère plus sur ce bombardement qui vient de faire à Paris et dans la région parisienne 254 morts et 906 blessés… Les usines Citroën, dans le 15ème arrondissement faisaient partie des cibles.

Les uns disent que Gamelin a été arrêté ; mais d’autres l’ont rencontré près de chez lui promenant ses chiens. Qui croire ?

Mardi 4 juin. Paul a acheté un petit cadre dans lequel il a glissé une reproduction de Watteau dont il compte faire la surprise à Marie.

Mercredi 5 juin, Léautaud se réjouit de l’éviction de Daladier du Ministère. Il se moque de Gide dont on dit qu’ « il s’occupe de faire sortir des gens des camps de concentration », des « rouges » : son équipée soviétique (allusion à Retour d’URSS) ne lui aura donc rien appris ! Le Fléau lui écrit qu’à Pornic (Loire atlantique), où elle s’est réfugiée, elle est « au Paradis ». Il a répondu : « « Au Paradis, il n’y a que des anges, et vous êtes loin d’en être un » ». Le bombardement de Paris du 3 juin ? Elle s’en fait tout un monde, c’est que « les choses sont beaucoup plus effroyables à distance, en les lisant dans les journaux ».

Vendredi 7 juin. Potins littéraires sur Lucien Descaves et André Billy. Propos peu flatteurs sur Anatole France, et à nouveau sur Gide. Toujours rien sur la situation générale, depuis le remaniement ministériel du 5. Rien non plus le 8.

Contagion des départs

Dimanche 9 juin. Il va chez Marie Dormoy, « très affairée, très exaltée […]. Ordre aux bibliothèques d’évacuer. Elle pense partir demain matin. Elle me dit : « Venez avec moi » […]. Je lui ai répondu qu’elle sait bien que je ne puis partir : mes bêtes, ce que j’ai chez moi, mon emploi au Mercure […]. Elle écoute le communiqué. Elle trouve la situation pas si mauvaise qu’on le disait. Elle se calme un peu, se demande si elle doit vraiment partir. »

Lundi 10 juin. Marie téléphone : elle ne sait toujours pas ce qu’elle doit faire. La radio annonce l’entrée en guerre de l’Italie. « Il paraît qu’on a vu les Allemands à Mantes ». Léautaud ironise : « Les choses ont l’air de s’arranger ». Il consacre le reste de cette entrée du journal aux réactions qu’a suscitées la parution dans le Mercure de juin, des pages de son journal sur Georgette.

Mardi 11 juin. « Si cela continue, je n’aurai plus grand monde dans ma rue. ». À Paris, boulevard Saint-Michel, Léautaud observe le flot de l’exode : « automobiles bondées de bagages, camions industriels chargés de gens », jusqu’à de « grands chariots de campagne allant au pas de deux ou trois chevaux de labour », piétons avec des valises, bicyclettes, etc. « Je reste. J’ai toujours été décidé à rester […]. Je ne tiens pas à aller vivre n’importe où, en tas, avec je ne sais quelles gens. ». « À Paris, à Fontenay, les boulangers ferment et s’en vont. La question du pain, alors ? […] Ce matin, pas de journaux. »

Mercredi 12 juin. Marie est passée chez Paul, en son absence, récupérer, en vue de son départ, quelques bidons d’essence entreposés chez lui. Retourné à Paris, il assiste boulevard Saint-Michel au même spectacle navrant que la veille. « Beaucoup à bicyclette. Beaucoup à pied. Un groupe avec une voiture à bras. » Il y a ceux qui emmènent leurs chiens avec eux, et Léautaud leur « en fait compliment ». Il pleut. Il faisait beau en mai. En juin, il pleut.

Jeudi 13 juin. Marie passe faire ses adieux à Paul. Elle lui dit qu’elle part pour le château de Poligny près de Laval. Elle est émue, « s’est jetée dans mes bras […]. Je n’avais aucune émotion ». En fait, Paul, lorsqu’il voudra lui écrire, s’informera en vain au bureau de poste sur une localité du nom de Poligny dans la Mayenne et devra renoncer à envoyer sa lettre. Il y a bien pourtant un château de Poligné ou Poligny, mais dans la commune de Forcé, à 8 km de Laval.

Entrée des Allemands dans Paris désert

À la radio, on annonce que Paris est déclaré ville ouverte. Léautaud peut se rendre en métro (ligne de Sceaux) à Paris, comme d’habitude, et passe à son bureau du Mercure. C’est toujours le même spectacle de la foule des partants boulevard Saint-Michel. Sinon, comme il le constate au cours d’une longue promenade par le quartier de l’Opéra et de la Trinité, « Paris est absolument désert ». « Rue Dauphine, mon tripier encore fermé. Mes bêtes vont commencer à pâtir un peu. » Il rencontre un ami qui a été correspondant de presse à Berlin, et qui est très pessimiste : les Allemands seront à Paris dans deux jours. « J’ai fait tout [le] parcours de retour fort alerte, en chantonnant. Que puis-je à tout cela ? »

Vendredi 14 juin. Léautaud rencontre « dans ma rue, à 10 heures, un homme, deux femmes, un chien, avec une voiture à bras […], venant de Paris » et l’une des femmes lui apprend « que les Allemands sont à Paris, que leurs patrouilles circulent, qu’elle les a vus. Je suis éberlué. Je le lui fais répéter » (81). Le métro (de Sceaux) circule. À Paris, devant le jardin du Luxembourg, Léautaud voit son premier soldat allemand. « Cela ne m’a rien fait du tout. Je ne me suis même pas arrêté pour le regarder. » Il entend, chez un ami, à la radio l’appel vibrant de Reynaud à Roosevelt : « une grosse voix mélodramatique, pleine de trémolos […]. Je n’en reviens pas. Un si petit homme avoir une pareille voix. En tout cas, je suis renseigné : voilà un imbécile » (82). Apprenant que les Allemands ouvrent de force les maisons inoccupées, il rentre au plus vite à Fontenay. Conversations avec les voisins : on entend dire que les Allemands sont courtois, aident les gens à traverser les rues, ont rétabli l’électricité qui ne fonctionnait plus, etc.

Samedi 15 juin. Toute la nuit, les avions allemands ont survolé la région à basse altitude. Léautaud va voir à la mairie de Fontenay l’affiche qui annonce le couvre-feu de 21 h. à 5 h., et l’obligation de passer à l’heure allemande, en avance d’une heure. Georgette arrive à Fontenay, « effondrée, indignée, malade de l’entrée des Allemands à Paris […]. N’en revenant pas de ma sérénité, de mon indifférence. » (88)

Dimanche 16 juin. « Pas le moindre bruit de canon de toute la journée […]. Toujours les avions […] volant très bas. » (89)

Lundi 17 juin. On annonce la fin des hostilités et l’arrivée au pouvoir d’un « gouvernement militaire présidé par le maréchal Pétain. » Interprétation intéressante, mais contestable : un gouvernement devient-il un « gouvernement militaire » du seul fait que le Président du Conseil est un maréchal, et que, sur 21 ministres, il comprend trois généraux et un amiral ? « Quelle honte, – méritée ! – pour ce Paul Reynaud et ses pareils que les Allemands aient refusé de traiter avec eux. » (89) « Refus » ? Comme si l’initiative des pourparlers était le fait du gouvernement Reynaud et non de celui de Pétain ! Et, en conclusion, l’erreur et l’illusion de quelqu’un qui se veut sans illusion : « Nous avons maintenant une bonne durée de paix devant nous, l’Allemagne sera si forte ! » (90)

Les « bonnes façons » des occupants

Mardi 18 juin. Léautaud retourne à Paris. Le Mercure est fermé mais doit rouvrir le 24. Il se promène avec Georgette. « Beaucoup de soldats allemands […], munis d’appareils photographiques, comme des touristes ». Un officier allemand demande son chemin à un policier français : « Obséquiosité assez déplaisante de cet agent » (94). Un autre, lui raconte-t-on, est entré dans un bureau de tabac acheter tout le stock de cigarettes pour le jeter à des prisonniers français transportés dans des camions découverts.

Jeudi 20 juin. « Les bonnes façons des Allemands […]. On nous avait dit qu’ils étaient si terribles ! Mais ils sont très bien […]. Je ne serais pas étonné, à quelques propos que j’ai entendus, qu’il se produise […] un mouvement d’opinion anti-anglais. » (101)

Lundi 24 juin. Léautaud apprend que la rentrée du Mercure est reportée. Il tombe d’accord avec un ami rencontré : « des imbéciles, les gens qui prennent pour argent comptant les « bonnes façons » des Allemands […]. Ils nous étrangleront à la première occasion » (106). Les jours suivants, la radio annonce l’armistice, mais on s’interroge encore sur ses conditions, qu’on prévoit sévères.

« Samedi, dimanche, lundi 29, 30 Juin, 1er Juillet. – Pas bougé de Fontenay. Rien vu, rien appris, rien entendu. » (110)

Mais si, pourtant, il s’est passé quelque chose : le dimanche 30 juin au soir, Marie est rentrée de son exode, « regrettant d’être partie, me disant oui, qu’elle serait restée si je lui avais dit de rester […]. Elle n’a fait que passer à Poligny. À son arrivée, on évacuait » (111-112), et finalement, on ne sait trop pourquoi, mais probablement pour suivre les amis qu’elle y avait rejoints, elle a été jusqu’à Royan (Charente maritime), où elle a séjourné deux semaines, en compagnie, notamment, d’Henri Matisse et des Martin du Gard ! Elle a donc fait, avec sa Renault neuve, d’abord près de 300 km pour arriver à Poligny, puis, de là, 330 km pour atteindre Royan, et finalement, environ 500 km pour rentrer. Elle avait emporté avec elle, croyant bien faire, pour les mettre à l’abri de dangers rétrospectivement peu évidents, les précieux manuscrits de Léautaud qu’elle avait en dépôt, et – ouf ! mais n’auraient-ils pas été plus en sécurité à Paris ? – elle les a rapportés sains et saufs.

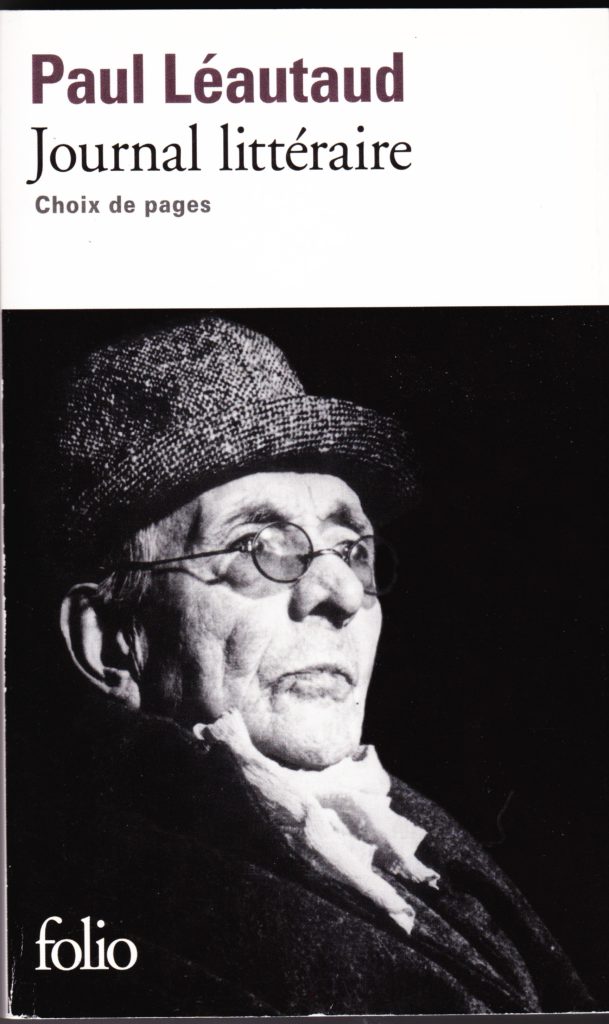

Paul Léautaud (1872-1956), Journal littéraire, tome XIII, Mercure de France, 1962, mai-juin 1940 p. 38-112. Publication posthume par Marie Dormoy.